兄弟之間成就的差異,是一個亙古的主題。

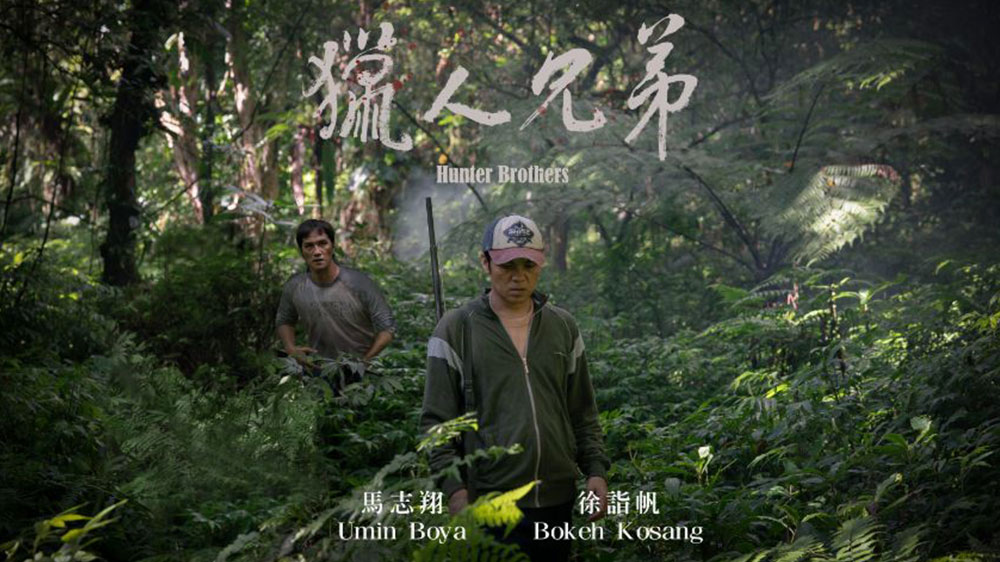

獲得社會成就,學成返鄉的醫生哥哥,卻不擅長打獵;而繼承了優秀獵人能力的弟弟,卻剛從監獄出來,缺乏社會化,沒有穩定工作。

弟弟身上有「祖先期待的一切」,哥哥身上有「社會期待的一切」,這對兄弟,相愛相殺。

雖然在整部電影中,隻字未提關於原民漢化、傳統失落的問題,但兄弟本身的糾結,彷彿這個課題的擬人化上演。

這是我覺得《獵人兄弟》很出彩的地方。

最近在創意發想的課堂上,意外發現有部分學員都很想說「生活」的問題,講生命中的困境、狀態。

這本質上很「藝術片」。

如果要用簡單的二分法,我們可以把所謂商業片視為販賣一種「幻想體驗」,無論是正義伸張、粉紅泡泡或是美夢成真,觀眾透過投資一點錢和時間,換來飛天遁地的能力與公平合理的世界。

而藝術片則是販賣一種「現實體驗」,把某個生命中的現實,透過鏡頭、故事隱喻、形式手法進行放大,讓我們能夠看見、感受、思索甚至最後達到「昇華」。現實的體驗不見得是舒服的,但透過凝視它們,我們會獲得一些新的力量。

這其實是兩種面對殘酷現實的手段,做為讓我們好好活下去的力量。

如果比喻成運動,商業片就像按摩,讓你放鬆讓你爽,你會覺得非常舒服,然後一去再去。

但如果缺乏鍛練,肌肉又會很快僵硬回來。

而藝術片有點像健身,讓你苦讓你痛,你會覺得不太舒服、提不起勁,但它會漸漸滲透進你的心靈讓你健壯起來,成為風雪不侵的好社畜(喂

但我們一定必須二分法,不能兩個都要嗎?

近年其實有一些創作者在做這樣的嚐試,最知名的應該是如《寄生上流》,用一場荒謬到不行的寄生行動,來談現實弱弱相殘、階級難以跨越翻轉的殘酷。

《獵人兄弟》我覺得也是這樣的作品,雖然不似《寄生上流》那麼樣的戲劇化,但它提供了一些觀眾看得懂、吃得下的養料,明寫兄弟間的糾結,暗裡帶出關於傳統、傳承的無奈。

獵人的技藝過時了,但獵人的記憶卻仍然連結著原住民的世代。

無論是導演在映後時的泣不成聲,或是演員們和觀眾笑談間的「這跟你們族設陷阱的方式有沒有一樣?」,我近期剛好也經手相關題材的作品,在與業主開會的過程中,我也不只一次感受到那些關於山林、炊火、裝扮、儀式的細節,召喚著他們的鄉愁與童年。

如同我們兒時的玩具、卡通、熟悉的老店和一個個時代的眼淚。

在AI興趣的這個時代,大家都在講著取代取代,會不會有一天我們這些那些的技藝也將過時,只徒留下傷感的記憶呢?

有房有車的哥哥,試著擺脫這些記憶;居無定所的弟弟,試著捥留這些記憶;而承受這些記憶的母親,則選擇了失憶。

有人想跟上時代拋下過去;有人想守護這些往日美好;有人則選擇不去面對,忘記了苦痛便不存在。

我在影廳裡感受到那個原本離我很遠的原住民,好像變得跟我很像、很近。

我跟想寫這樣生活取向的學員建議,要試著找到一個切入點,一些設定、一個任務主線,試著讓觀眾更能進入到故事中,而不僅僅只有陰鬱的主角,坐在鏡頭裡眼神空洞。

我覺得《獵人兄弟》是很好的敲門磚,它仍然帶著不那麼商業的美學,但有一個很好的入口,看得懂的情節,能與觀眾共鳴的情感。

很推薦原民朋友能進場支持,看看熟悉的部落文化與氣味,也很推薦想瞭解這種美學,練練心靈肌肉,觀摹創作技巧的朋友,可以把握機會進場。